| 2025年6月5日号 |

350人が耳傾ける

大仙アカデミー

|

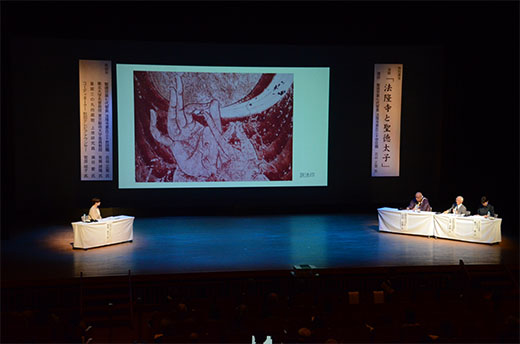

大仙市は5月26日、中仙市民会館ドンパル・ホールで第9回大仙アカデミー「法隆寺と大仙市―鈴木空如が結んだ縁を未来へ―」を開催した。聖徳宗第7代管長・法隆寺第130世住職の古谷正覚さんが「法隆寺と聖徳太子」と題して聖徳太子の功績と法隆寺の歴史を紹介。約350人が耳を傾けた。

大仙市は5月26日、中仙市民会館ドンパル・ホールで第9回大仙アカデミー「法隆寺と大仙市―鈴木空如が結んだ縁を未来へ―」を開催した。聖徳宗第7代管長・法隆寺第130世住職の古谷正覚さんが「法隆寺と聖徳太子」と題して聖徳太子の功績と法隆寺の歴史を紹介。約350人が耳を傾けた。

続く座談会には、東北大学名誉教授で東京藝術大学客員教授の有賀祥隆さんと皇居三の丸尚蔵館上席研究員の瀬谷愛さんが登壇。金堂壁画の絵画史的な価値と保護・保存への取り組みについて解説した。

有賀さんは巨大スクリーンに映し出された壁画を示しながら、鉄線描や凹凸画法、透視描法といった表現技法を分析。これらの技法をもとに制作年代の推定に迫った。

一方、瀬谷さんは壁画の保護・保存活動の歩みに焦点を当てた。1949年1月26日の火災で、法隆寺金堂と壁画はともに焼損。この事故が文化財保護法制定のきっかけとなったが、火災が起こる前から国をあげた昭和の大修理が行われており、建物の解体修理とあわせて壁画の模写活動や原寸大の写真撮影などが大規模に実施されていたと説明。修理のため仏像や建物の2階部分はすでに移動していたものの、取り外し困難な大きな壁面が残され被害を受けることになったと述べた。

現在、法隆寺の収蔵庫に保管されている焼損した壁画について、瀬谷さんは「実際に拝見したが、焼けてもなお素晴らしい線が生きており、鉄線描と凹凸画法の優れた技術が焼損した壁画からも伝わってくる、鳥肌の立つような素晴らしい空間だった」と語った。

古谷管長は「焼損した壁画と柱は法隆寺の収蔵庫で今でも見ることができる。ただ、大勢の方に公開するには課題もあり、今はなんとか皆さまに見ていただくことが出来ないか努力しているところ。焼けてはしまったものの、やはり素晴らしい壁画をいずれご覧いただければと願っている」と話した。

※写真は

壁画で用いられた技法を解説

講演する古谷さん

座談会に臨む古谷さんと有賀さん(中央)、瀬谷さん(右)

空如作品を鑑賞する古谷さんら

|

|