| 2025年8月7日号 |

秋田を変える「光」探る

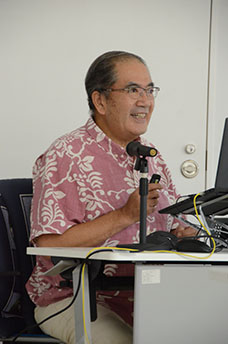

佐々木尚毅さんが講演

|

秋田県南部男女共同参画センター(井上博子センター長)は7月28日、仙北市役所角館庁舎で講演会を開催した。県南地域を中心に30人が参加。群馬県立女子大学名誉教授の佐々木尚毅さんが「男女共同参画は少子高齢秋田を変える〝光〟」と題した講演を行った。

秋田県南部男女共同参画センター(井上博子センター長)は7月28日、仙北市役所角館庁舎で講演会を開催した。県南地域を中心に30人が参加。群馬県立女子大学名誉教授の佐々木尚毅さんが「男女共同参画は少子高齢秋田を変える〝光〟」と題した講演を行った。

講演に先立ち、井上センター長は「『秋田の女性は生き辛い』というワードが最近話題に上っており、全国的にも若い女性の地方流出が社会問題となっている。今日の講演会では、地域におけるジェンダー格差の実態を知り、男女共同参画社会のあり方について改めて考えるきっかけにしたい」とあいさつした。

佐々木さんは大館市出身。秋田桂城短期大学、群馬県立女子大学教授を歴任し、専門は教育学や教育社会学、日本教育史。男女共同参画や子育て関連、地域づくりをテーマに数多くの講演実績を持つ。

講演で佐々木さんは、現在の少子高齢化について、旧態依然とした男女の不平等や大衆の困窮、国家の能力低下、殺伐とした弱肉強食の社会的雰囲気が作り出した結果であると分析。秋田県の現状には「これら構造的要因が先鋭的に現れている」と指摘した。

沖縄県と秋田県の対照的な人口ピラミッドを比較し、沖縄の「ゆいまーる」(助け合い)の文化にも注目した。「沖縄ではおじいやおばあ、近所の人など、いろんな人たちが子育てに関わり、横のつながりが深い。子どもが子どもに対してマイナスイメージを持たないため、将来自分もあんな風に子どもを育てるというイメージが持てる」と説明。秋田県のこれからを考える際、この助け合い精神が大きなヒントになると述べた。

佐々木さんは「『不気味な人口減少実験室』と呼ばれる日本において、その先頭を47年間も独走してきた秋田をなんとかしないと、笑いごとでは済まなくなる」と危機感を示し、「男女が平等でないと子どもが生まれなくなる。ジェンダーの平等があるところは幸福度も高い」と強調した。

男女共同参画こそが秋田にとっての「光」だと述べた上で、「男女共同参画社会から『男女』を取った共同参画、つまり包摂社会へとシフトすることが必要。男だとか女だとか、高齢者だとか、健常者や障がい者といった垣根を取り払って、すべての人が共に生きていける社会を作らない限り秋田には未来はない」と力を込めた。

佐々木さんは、ウィリアム・アーサー・ワードの言葉「悲観的な人間は風が出てきたと嘆き、楽観的な人間は止むのを待つ。しかし、現実的な人間は帆を調整するのだ」を引用し、「我々は様子見をして凪を待っている暇はもうない。現実的な人間として帆を調整していかなければ、未来はない」と行動を促した。

今回の講演会は県内3センター合同で開催。サテライト会場の参加者も含めた活発な議論が交わされた。

※写真は

30人が参加

講師の佐々木さん

参加者同士で意見を交わす

秋田の未来を考える

|

|